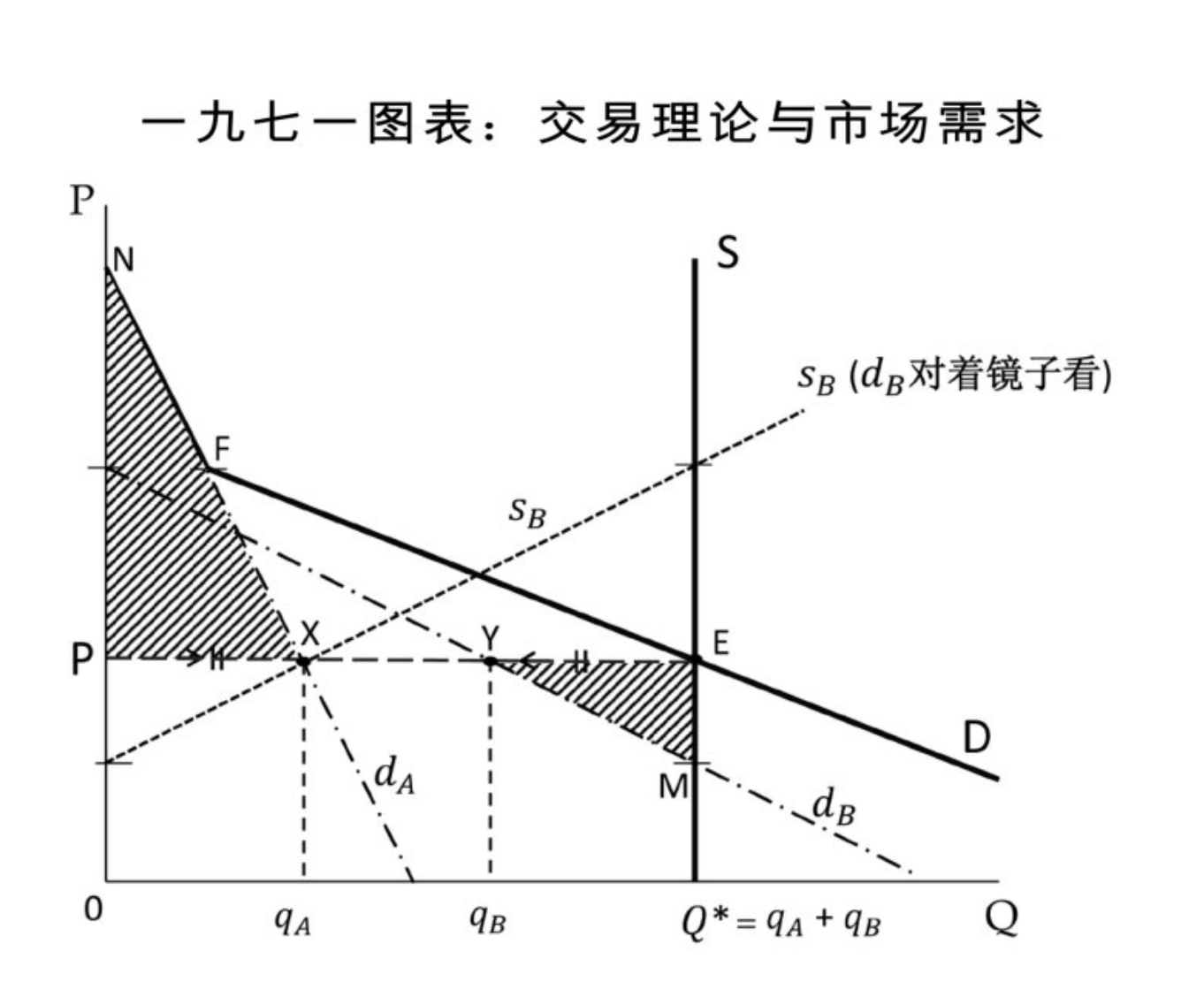

这幅图是张五常教授在修订《经济解释》的时候,加入的唯一一幅图表。这幅图表阐释的是市场均衡:在市价制度下,每个人自己做决策,是怎么达到整个社会的均衡的。张五常教授说过,他的秘密都在这张图里。《经济解释》所代表的经济学范式,都是这张图表的几个含义,在更深层面上的应用。我按照自己的理解,说说《经济解释》的一些重要章节和这张图表的联系。

市场是唯一没有租耗的竞争制度

为什么市场是唯一没有租值消散的制度?因为从这幅图上来看,A和B都被逼出了一个价格,各自对照自己的边际用值,自愿成交了,没有逼迫或者胡乱瞎猜的情形存在。因此,人人都看着自己的边际用值,和边际换值做决定。无数个买家卖家,做决定,那么也就是无数个小剪刀,一起用力,剪出了市场的需求曲线。

阿尔钦单独传给张五常的一句话:“价格决定什么,比什么决定价格重要”。这显然是武功秘籍。为什么呢?我想原因就是上述的小剪刀。1 市价逼人做决定,只要双方自愿,资源就没有错配,而用在了正确的地方;2 市价本身传递了最丰富的信息,长期来看没有欺骗的空间。李老师发明的信息费用第一定律:信息费用是随着时间逐渐降低的。从社会整体看,这个定律保证了市价制度的无租耗。这样,我们可以说出市价是唯一没有租值消散的竞争准则。当然这个市场制度本身,相比其他制度,并不带来很巨大的利益。只有把市场制度,配合分工专业生产带来的巨利,我们才能理解工业革命以来,人类的巨大福利增长从何而来。分工专业生产带来的巨大产出增加,需要市场制度的星光来指引。

这实际上全盘解决了为什么“市场制度好”的问题。传统经济学多多少少都有点价值观的认为市场制度好,这不是全然科学的态度。极端的表现,就是奥派的什么主观价值论,市场就是好就是好就是好。这和我们几十年前的著名口号没有区别。只有市场均衡的科学思维,我们才可以指出市场指导下分工带来的巨大产出收益,和维护市场制度本身的成本,孰高孰低。这也就指明了重要的分析框架:什么局限下市场好,什么局限下其他制度好。

共用品的分析

以上分析带来一个麻烦:传统的共用品的需求曲线,不兼容张五常的市场均衡。因为如果我们不隔离收费,就没有用边际用值和边际换值剪出一个价格,无数买家和卖家的市场均衡也会变的加不起来。我们看到传统的公用品分析,个人的需求曲线是向上横加成社会的需求曲线的。如此,市场是没有租值消散的制度这一重要论断,要坍塌下来。也才会产生庇古,萨缪尔森等人提出的,政府要来供给共用品的错误论断。

所以教授要为共用品的需求分析,找到一个新的解释,让他和市场均衡兼容。一本书的内容是共用品,但是要委托在书本或者kindle电子书上出售。必须选择能够隔离收费和不收费人群的委托量,才能在市场制度下成交。所有物品,某程度上都是公用品,都是美貌,找到隔离收费的办法,才有机会享受到市场带来的好处。新版《经济解释》对于共用品一章的分析可谓深湛和必要。

科斯定律的位置

既然共用品后委托在某量上隔离收费后就是私用品,一般化的看私用品也是共用品。那么委托在某量上隔离收费需要成本(请美女用餐不能吃麦当劳),市场制度也不是免费的。怎样才能使用市场制度呢?买家和卖家的产权需要厘定。必须隔离收费(化共用品为私用品),必须排他性的占据产权。这并不是说不能几个人合股拥有一件产品来市场出售,而是说,卖家拥有出售物品的产权,必须某程度上没有异议。我们在市场上交换的,可以看做是一系列合约约束下的各个质的用值。

这就是大名鼎鼎的科斯定律。市场作为没有租耗的竞争制度,又传递信息鼓励分工产出。为了争取这个制度带来的好处,我们可以花费很高的代价来维持这个制度的运行。

科斯定律的正确表述是:产权界定是市场交易的前提。一个物品,成交时只有一个作价的量,但是产权界定却要覆盖主要的被委托的质。我们知道有些版本高斯定律,产权界定前有清晰二字,这二字可以去掉。更清晰的界定需要更高的成本,如果成本的边际上升,高过了清晰定义某质的产权可以交易带来的好处,那么可以不需要界定,让他模糊。

比如用洗衣机洗红薯,一般人买洗衣机不洗红薯,所以卖洗衣机的地方不用标明不得洗红薯。推销员也不用特意问一声:先生是不是会用来洗红薯?否则所有的产品需要界定的质无穷无尽,无限的清晰界定,等于不能成交。

风俗习惯协助市场制度

大多数不言自明的约束是靠风俗习惯来维护的。我们买苹果不能用来打人,是风俗习惯帮忙界定了产权。一个文明,有了良好的风俗,帮助界定产权,是可以大幅度的累积财富的,这解释了政府普遍宣扬公序良俗的行为。

举个实例,手枪的用值就是来打人,美国手枪可以出售给良民。所以会形成各种约束手枪的使用的法律和风俗。比如不得在公共场所隐蔽携带,只有在私有财产或人身受到威胁才能还击,等等。

淘金时代的西部,社会没有这么高的租值,养不起复杂法律体系来界定手枪的产权,所以用风俗习惯界定打人的权利:不得背后打人,两人面对面决斗,谁拔枪快,谁枪法准谁赢。这一风俗很好的解决了西部开发时的产权界定,一个枪手戴个警徽就可以解决一个小镇的治安。这如果没有风俗的协助,是无法想象的。

在没有大量分工带来的巨利的古代,中国用儒家风俗便宜地界定了大量产权,富甲天下。这也是张教授说的,社会交易费用的稍许降低,会给整个社会福利带来大进步。

供应和需求是一回事

此图如果不放进生产者,显示了供应和需求是一回事。A作为物品的拥有者,价格高,供应。价格低,买进。把需求曲线按照横轴照镜子,就是供应曲线。田黄的例子讲的非常清楚。

既然供应和需求是一回事,那么第二卷和后面有关生产的知识,都是此图加进其他层面的阐释,问题只是要加进什么层面的内容。

不考虑生产,市场上的所有量是一条恒定的竖线S。这分析比较简单,但是如果加上生产内容,那么后几卷的生产相关的内容也奇妙的与市场均衡发生联系。

如果加上生产的内容,那么B作为供应者,边际供应的成本和A的需求曲线在X点相交,这就是边际成本等于边际用值的均衡,这是传统经济学判断是否达到帕累托最优的学问。张五常教授熟知世事,加上对工厂生产的精妙观察,提出了多个改变经济学图景的概念。

第一个我认为重要的概念是觅价。觅价的概念,加上价格分歧,全部或零的收费合约,捆绑销售,市场的信息费用,等等对事实的重要归类后得出的概念和推论,让我们可以从另一个角度看世界。边际成本和边际用值等于市价的等式,近乎一直成立。我们可以心安理得的观察世事,总结学问,不用在意某些所谓的经济学家来指责串谋,垄断,价格联盟等“违反边际相等”的行为。

第二个重要的概念是挤迫理论。如果说觅价在等式的左边厘清了事实和概念,那么挤迫理论则是在等式的右面,生产的一头做出了重要变革。边际产出的成本,是自私的人故意在生产时挤迫出来,成为可观察的量,协助做决策。

第三个重要的概念是合约的转换。合约由一系列条款组成,如果我们改变条款的细节,或在指定局限下增减条款,不同性质的合约是可以相互转化的。张五常教授在《佃农理论》示范了几份地主和农民合作产出合约的转换,另一个比较重要的示范,则在讲解件工理论的时候,示范怎么把件工和时工互相转换,推出工资的上升比例超过产出的上升比例,也就是优质员工拿的更多的问题。

有了这个转换合约的视角,传统经济学的消费品市场,生产资料市场两分法轰然倒塌。一经合约转换通过件工来看,两者实为一体两面。擦鞋到底是孩子的工资,还是擦鞋的产出?张教授重视件工合约,实际上是因为件工是一种连接生产要素和产出的商品,无需转换算价的量的特殊合约。

萨伊定律和四二均衡

有了这一层可以转换的视角,我们就可以把生产和消费看为一件事。一个人为了创业,把祖传的田黄卖了,组织生产,供应社会。其实这就是把田黄和创业的产出,在边际上对比后,做出的决策。由此,我们实际上从张五常的市场均衡里,推导出了萨伊定律的正确形式:一个人放弃某些需求,是为了更大的产出。

如果只是简单的比较需求和产出,这个世界就会变得无聊的多。我们不能忘记斯密的开篇明义,分工专业生产带来的巨利。一个企业家看准了市场需求,从而组织专业生产,其利是可以千百倍计算的。这也就是等于把B的供应曲线,向下移了好几米。整个社会得到的是巨大的消费者盈余,和生产者盈余。

要不要组织分工和专业生产,用什么合约来做分工和专业生产,是每个生产者(同时也是消费者)必须考虑的问题。组合起来看,就是大名鼎鼎的四二均衡。

再进一步,把觅价得来的需求曲线,让微弱的市价的星光,通过企业的行政命令组织生产,最后在市场上出售。这整个的一个循环,从A的需求曲线开始,通过觅价的手段找出了对A需求曲线的猜想,然后设计产品满足猜想,通过市场和企业的不同合约组织生产,通过内部管理,挤迫等一系列手段找到边际供应成本,最终变成了B的供应曲线。

整个的流程,张教授命名为适者均衡。在星光的指挥下,更有效率的组织者胜,在适者生存的竞争下留了下来。变成整个社会的图景,所有的要素各得其所,所有的收入都有所归。大师用梵高的画作《星空》作比喻,完整的理论架构下,看不见得手和市场的威力有了完整的科学解释。

《经济解释》传世当无疑问

据学友“票友卷帘西风”透露,张五常教授在闲聊中说,他对经济学有数个诺奖级别的重要贡献。其中几个分别是:多质的需求定律,共用品的阐释,挤迫的概念,合约的一般定律,价格分歧和捆绑销售。都在市场均衡的图里找到了合适的位置摆下去。

张教授是大师,大师思考兴雷闪电,快的令人吃惊。我有幸与张教授现场交流过,名不虚传。但是天才人物的问题,是他认为其他人也和他一样天才,我等后学读他的著作,读的辛苦。我读《经济解释》,常有张教授开法拉利带读者飙车之感,前一句按按喇叭让你略有所唔,后一句已经飙起100迈的车来了。在一个可以一般化的重要现象前略略停留,还没看清院子里的景象,张教授只上前一脚踢开大门,转头又开往下一个景点。令人目不暇接,读的快的话,真有天旋地转之感。

不过大师写此书是继承亚当斯密,马歇尔的传统,建立一个经济学架构。并不是给初学者的入门书,如此安排倒也合情合理。有天才的中国学子,也许看的欢喜赞叹,再出几个张五常级别的经济学家也未可知。

我本愚鲁之人,竟也看的津津有味。很多经济学名家也大大叫好。同一本书深入浅出,大师和初学都有所得,岂非巨手才能为?这是《经济解释》的学问会传世的明证之一。

张教授引用过徐渭的名句“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”。我跟在大师后捡捡。